- home

- Restauri - Restauri conclusi

Restauri conclusi

-

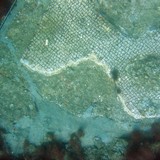

Baia sommersa, Villa con ingresso a protiro. Ambiente pavimentato con mosaico bianco

A sud-ovest della Villa dei Pisoni, lungo una strada ora insabbiata, sono stati individuati ambienti termali; sul lato opposto una schiera di negozi ed una villa privata, che si estende per circa 120 metri sul fronte stradale, denominata convenzionalmente “Villa con ingresso a protiro”. Si tratta di una delle numerose villae maritimae che si trovavano lungo le sponde del lacus baianus. La villa è composta da due aree ben delineate, una termale ed una residenziale, separate da un bacino rettangolare in comunicazione con il mare ed ornato da statue, una delle quali (del tipo dell'Afrodite dei Giardini di Alcamene, oggi conservata nel museo dei Campi Flegrei) è stata recuperata alla fine degli anni '90 del novecento. L'ingresso a protiro era inquadrato da una coppia di colonne e da due lunghi sedili in muratura; oltrepassato il vestibolo (sul quale si affacciava l'ambiente dell'ostiarius o portinaio), si giungeva nell'atrio che aveva pareti rivestite di marmo, in modo simile agli ambienti adiacenti che, in diversi casi, presentavano una pavimentazione in mosaico. In particolare, un mosaico pavimentale composto da tessere bianche (ambiente 14) e un mosaico a tessere bianche e nere ornato da motivi geometrici (esagoni e pseudo emblema con cerchi e pelte). A sud dell'atrio si apre una grande aula absidata (l'emiciclo sul fondo è ampio ben 10,37 m.), che probabilmente non era prevista nel progetto iniziale, simile, anche per il ricco rivestimento in grandi lastre marmoree, alle aule tardo-imperiali delle ricche domus di Ostia.

Nell’ambiente “14" presso la Villa con ingresso a protiro è situato un pavimento a mosaico che misura 2,50 x 4,50 m circa ed è realizzato con tessere bianche. L’ambiente, la cui ampiezza non è possibile definire perché in parte crollato, è circoscritto da murature in opera reticolata.

Dato l’interesse che presentava l’area dove esso si trova e le sue condizioni precarie, il mosaico è stato oggetto di un primo intervento di restauro, eseguito dall’ISCR nel 2003 nell’ambito del progetto Restaurare sott’acqua. Nel corso dei lavori sono stati sperimentati strumenti e metodologie di intervento per la conservazione e la protezione in situ, quindi è stato realizzato il restauro, il consolidamento strutturale, e infine la copertura con geotessuto bianco.

Durante la seconda campagna, che ha avuto luogo nel 2004, è stata effettuata la manutenzione ordinaria degli interventi di restauro del 2003 e quindi il mosaico è stato nuovamente coperto con telo in geotessuto bianco. Nel 2005 è stata eseguita un’operazione di controllo, durante la quale sono state verificate le buone condizioni di conservazione del mosaico e quindi non è stato ritenuto necessario intervenire. Durante la campagna del 2011 sono stati compiuti localizzati risarcimenti della malta perimetrale non più aderente agli strati preparatori, e sono state pulite le superfici trovate libere dalla copertura. Infine è stata sostituito il telo di geotessuto con uno nuovo in cui è stata tagliata una apertura di forma quadrata , una sorta di “finestra” per consentire la visione del pavimento durante le visite subacquee. Nella campagna del 2012 è stata rimossa completamente la vecchia malta sul cordolo perimetrale lungo il lato N, ormai danneggiata, e sostituita con una nuova appositamente pigmentata per garantire la minima interferenza cromatica.

Il lavori di restauro svolti dall’anno 2003 e fino all’anno 2010, sono stati effettuati sotto la direzione di Roberto Petriaggi.

... -

Baia sommersa, Villa dei Pisoni, Pavimento in mosaico bianco

A 130 metri a sud-est di Punta dell’Epitaffio, a circa 5 metri di profondità, è situato un grande complesso residenziale. Il rinvenimento di una fistula aquaria, in giacitura originaria, nell’angolo meridionale del cortile della villa, nella quale si legge l’indicazione del nome del proprietario Lucio Calpurnio Pisone, ha permesso di identificare il complesso, come la Villa dei Pisoni. I Pisoni erano una potente famiglia romana della prima età imperiale le cui proprietà vennero confiscate nel 65 d.C., molto probabilmente in seguito al fallimento della congiura contro l’imperatore Nerone. Un’ulteriore prova che conferma l’appartenenza della villa di Baia alla famiglia dei Pisoni, viene dalle fonti classiche. In particolare risulta di notevole interesse un passo di Tacito (Ann., XV, 59); lo storico vi narra della congiura antineroniana del 65 d.C. e ricorda i nomi dei vari congiurati guidati da Gaio Calpurnio Pisone ma, soprattutto, il luogo ove essa venne organizzata, ossia nella villa di Gaio apud Baias. Il complesso residenziale che comprendeva la lussuosa villa era protetto dalla forza del mare e dei venti con una barriera artificiale, composta da venticinque piloni (pilae) in opera reticolata (grazie a questo ritrovamento si è potuto accertare che il mare aperto di età romana era a circa 370 metri dall’attuale linea costiera). La villa, passata in seguito al demanio imperiale, subì significative trasformazioni in età adrianea (117-138 d.C.). A questo periodo risale il grande cortile centrale a pianta rettangolare (circa m 100x60), che presenta su ogni lato porticati riccamente decorati, alcuni con nicchie curvilinee inquadrate da semicolonne in laterizio (una delle quali, la N.13 del percorso di visita, è stata oggetto di un rilevante intervento svolto durante la campagna di restauro del 2004), unite fra loro con un muro di cinta in opera mista. Una pavimentazione a mosaico composta da tessere bianche, decorava uno degli ambienti facenti parte di un complesso a ridosso del muro del limite SO del viridarium della villa. Il quartiere marittimo della villa è situato a sud del cortile ed era dotato di due approdi con moli, di cisterne per la raccolta dell’acqua e di peschiere, probabilmente pertinenti alla prima fase dell’edificio (fine I secolo a.C./inizi I secolo d.C.).

Il mosaico, di dimensioni 3,5 x 6 metri composto da tessere bianche, decorava uno degli ambienti facenti parte di un complesso a ridosso del muro del limite SO del viridarium della Villa dei Pisoni. Tale complesso edilizio è identificato come terme in una carta archeologica pubblicata nel 1997 (Scognamiglio, 1997, Tav. II, p. 40). Considerata la sua frammentarietà e la scarsa leggibilità delle strutture in elevato, poco si può dire di più circa l’uso effettivo dell’ambiente che il mosaico decorava.

Una serie di restauri e interventi di manutenzione hanno interessato il mosaico durante le campagne eseguite dall’ISCR, nell’ambito del progetto Restaurare sott’acqua.

Durante il primo intervento, svolto nel 2004, è stato effettuato un importante consolidamento strutturale del pavimento, risarcendo il vuoto sotto gli strati preparatori del lato N; infine il mosaico è stato coperto con geotessuto. Nel corso della campagna del 2005 è stato eseguito un intervento di manutenzione ordinaria del restauro 2004. Al mosaico si è tornati durante la campagna del 2008, quando è stato sostituito il geotessuto utilizzato per la sua protezione. Nel 2009 è stato sostituito nuovamente il geotessuto, asportato da forti mareggiate, con copertura, appositamente progettata, in geotessuto imbottito applicato “a testuggine”. Nella campagna del 2010 si è potuta verificare la consistenza e il buono stato di conservazione e di adesione al substrato originale della malta utilizzata nell’anno precedente per l’intervento di integrazione delle stuccature perimetrali di contenimento. Nel 2011 sono stati compiuti localizzati risarcimenti della malta perimetrale con sostituzione di quella vecchia e sono state pulite le superfici trovate libere dalla copertura. Infine è stata sostituita la vecchia copertura con una nuova realizzata con geotessuto appesantito da sacchi in nylon telato riempito con ghiaino; quindi, è stata tagliata una piccola porzione del rivestimento così da ricavare una sorta di “finestra” per consentire la visione del pavimento durante le visite subacquee. In questo settore il mosaico è protetto solo dalla sabbia del fondale.

I lavori di restauro dal 2004 al 2010 sono stati diretti da Roberto Petriaggi

... -

La Resurrezione di Lazzaro, Caravaggio, Messina

La lunga storia dell’ISCR (ex ICR) è contrassegnata da opere di Caravaggio.

Esaminando gli interventi eseguiti dal 1942, a soli tre anni dalla fondazione, di Caravaggio sono state accolte complessivamente diciotto opere di cui otto solo per indagini e undici per un intervento di restauro completo[1]: molte di esse sono state recentemente sottoposte a controllo nell’ambito del piano di revisione dei restauri ICR, a partire dagli anni Cinquanta.

La finalità del progetto è quella di individuare eventuali criticità e attivare linee di ricerca scientifica che consentano di affrontare più correttamente il problema. Nelle opere fino ad ora esaminate emerge una perfetta tenuta degli interventi strutturali (foderature, telai, consolidamenti) ma si evidenzia un’alterazione, più o meno accentuata, delle vernici protettive e dei colori utilizzati per la reintegrazione pittorica.

E’ questo il caso anche della Resurrezione di Lazzaro, proveniente dal Museo Regionale di Messina. Nonostante il dipinto sia stato spesso descritto come in pessime condizioni, non si può definire cattivo il suo stato di conservazione; l’impressione è legata al fatto che la composizione “si vede male”, fattore che ha da sempre condizionato gli interventi di restauro -quattro in quattro secoli- nel tentativo di aumentare la leggibilità delle figure, non comprendendo l’originale tecnica esecutiva caravaggesca. Va comunque evidenziato che il fenomeno dell’alterazione della vernice era talmente accentuato da disturbare ed effettivamente distogliere l’attenzione dalla estrema efficacia della rappresentazione.

La direzione dei lavori è di Daila Radeglia (ISCR) e Caterina Di Giacomo (Museo Regionale di Messina) mentre l’intervento è stato eseguito e coordinato da Anna Maria Marcone con la collaborazione di Carla Zaccheo ed Emanuela Ozino Caligaris.

Il contributo dell’associazione Metamorfosi ha inoltre consentito il supporto nel lavoro di alcuni ex-allievi dell'Istituto: Federica Cerasi, Alessandra Ferlito, Giorgia Pinto, Elena Santoro e Mauro Stallone.

Si desidera qui ringraziare Gianfranco Zecca, del Polo Museale Romano, per la realizzazione della documentazione fotografica prima dell'intervento di restauro e Domenico Bontempi per la preziosa e indispensabile collaborazione logistica.[1] I dipinti restaurati sono: Il seppellimento di S.Lucia di Siracusa (1942-47), l’Adorazione dei pastori, la Resurrezione di Lazzaro (1951), La Natività (1952) , la Decollazione di san Giovanni Battista e il San Gerolamo (1956-57), le Storie di san Matteo (1965-66), la Canestra (1966), l’Annunciazione di Nancy (1967-69).

... -

Elefantino di piazza della Minerva a Roma

L’Elefantino di Piazza della Minerva a Roma - commissionato da Papa Alessandro VII Chigi a Gian Lorenzo Bernini che lo progettò avvalendosi per la realizzazione (1667) dello scultore Ercole Ferrata, suo collaboratore abituale - è stato riconsegnato alla pubblica fruizione dopo un restauro integrale durato circa sei mesi che ha restituito la piena leggibilità dell’opera nella sua straordinaria bellezza e raffinatezza esecutiva, sulle quali restano armonicamente, a testimoniare l’irreversibile passaggio del tempo, le tracce e le patine preziose che la storia ha sedimentato.

...

Gli interventi di restauro sono stati progettati e diretti dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (già Istituto Centrale del Restauro), in accordo con Roma Capitale (Sovrintendenza ai Beni Culturali Direzione Tecnico Territoriale U.O. Monumenti di Roma), proprietaria del monumento.

Al restauro hanno partecipato, per un mese, gli allievi della Scuola di Alta Formazione dell’ISCR, nell’ambito delle attività pratiche in cantiere previste dal programma didattico, settore materiali lapidei (anno accademico 2011-12). Gli allievi sono stati guidati da restauratori specializzati, appartenenti allo stesso Istituto, in un rapporto docente discente di uno a tre.

Il costo complessivo dei lavori è stato di € 70.000,00 interamente erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.